コツコツと後ろから足音が近づいてくる。前からも人影が迫る。どうやら前後から挟まれたようだ。

舌打ちして、ビルの隙間に逃れようとした時、ユウキはとうとう3人の男に取り囲まれた。

「ねぇねぇ、頼むから、自首してよ」

背後から、緊張感のない声が聞こえた。

「知らないって言ってるだろ!」

ユウキが振り返りざまに、相手を怒鳴りつけた。

「ひええ…」

太った身体を丸めるようにして後ずさったのは、レインドロップスのポンだ。

「ええ加減なこと言うなや。クスリ、やってるんやろ、ネタはあがってんねんぞ」

前から近づいて来たヒデが、ハードボイルドを気取って関西弁で凄む。だが、もう一つ迫力がなく、むしろどこかユーモ

ラスだ。やはり、天性の「お笑い」である。

ラスだ。やはり、天性の「お笑い」である。

「自首して、西郷公彦からの薬のルートを証言して欲しい。それで、救われる子がいるんだ」

リーダーだけあってケンジの言葉は、説得力があった。西郷の魔の手から汐理を救い出すには、西郷の悪事を暴くし

かない、そう思い定めたレインドロップスの三人は、ユウキに直接働きかけることにしたのだ。

かない、そう思い定めたレインドロップスの三人は、ユウキに直接働きかけることにしたのだ。

しかし、それがユウキの心を動かすことはなかった。

「関係ないだろ!」

そう言うと、ユウキは三人を押し退けるようにして、夜の街に消えていった。

「あーあ、行っちゃった…」

ポンがガッカリしたように言うと、ヒデが突っ込んだ。

「誰や、正面突破やて言うたんわ!」

「まあまあ、ここは粘り強くいこう」

ケンジがそう言うと、三人は頷きあって、ユウキの後を追いかけた。

最初に連絡を受けた時は信じられなかった。連絡をくれたのは、唯一二人の関係を知っていた柏木亜美だった。

急いで駆けつけた病院のベッドで、包帯を頭に巻いた陽介は、まるで眠るように、静かに横たわっていた。

呆然としたまま二、三日が過ぎ、その後は、とうとう仕事を休んで泣き暮らした。

「今はとにかく、仕事に打ち込みなさい」

電話を架けてきたマネージャーの伊吹は、黙って陽介と交際していた清香を責めることなく、ただ優しくそう言った。陽

介が死んでしまった今、アイドルのイメージが傷つくことがなければ特に問題はない、そんな大人の計算が透けて見え

た。

介が死んでしまった今、アイドルのイメージが傷つくことがなければ特に問題はない、そんな大人の計算が透けて見え

た。

しかし、清香は何もする気が起きなかった。伊吹の説得にも応じることなく、仕事はすべてキャンセルした。そのまま、

芸能界から消え去ることを繰り返し考えた。

芸能界から消え去ることを繰り返し考えた。

部屋に籠もり、電話にも出ない日が一週間続いた後、彼女の部屋に、一通の郵便が届いた。

なんとなく気になってポストを覗くと、陽介の両親の名前が目に留まった。

慌てて封を切ると、小さな形見の品に「私たちの娘になっていたかもしれない清香さん」と呼びかけ、彼女を気遣う手

紙が添えられていた。みるみる清香の目に涙が浮かんできた。

紙が添えられていた。みるみる清香の目に涙が浮かんできた。

「おそらく、陽介はこの曲を、あなたのために書いたのだと思います」

そんな言葉とともに、一枚の楽譜が同封されていた。

『ささえあえたらいいね』

曲のタイトルが、陽介の丁寧な筆跡で書いてあった。

ユウキは、揺れる乳房を揉みしだいた。柔らかい膨らみが、手のひらの中で自在に形を変えていく。

「あん、あん、あん、はあん…」

清香の喘ぎ声が聞こえた。肉棒の先端が子宮口を突き上げる。膣孔からはグチュッ、グチョッ、グチョッという音が漏

れた。

れた。

「あん、あん…イ、イク…いっちゃう…」

清香が歓喜の声を上げ、喉を伸ばした。秘孔は収縮を始め、怒張を締め付ける。

「………」

ふと、視線をあげると、ユウキの前には陽介が立っていた。悲しげな顔でユウキを見つめている。いや、これは覚せ

い剤による幻覚だ。彼は既にこの世にいないのだから。

い剤による幻覚だ。彼は既にこの世にいないのだから。

「よかったぜ、清香のオ××コ…」

以前、陽介の前で上機嫌で言ったのと同じ言葉を、ユウキは口の中でブツブツと繰り返す。

ブルッと首を振ると、陽介の姿が消えた。それどころか、清香とセックスしていたことさえ、幻覚だったようだ。

ユウキは散らかり放題に散らかった自分の部屋で、一人、自慰に耽っていたのだ。

最近の幻覚は、陽介の姿をとることが多くなってきた。

「あの風見清香とセックスできるなんて、夢みたいだよ」ユウキが得意げにそう言った時、陽介がどういう表情を浮か

べていたか、今は思い出そうとしても、思い出せなかった。

べていたか、今は思い出そうとしても、思い出せなかった。

ユウキは夜の闇に包まれた虚空を見つめ、眉間にしわを寄せた。

陽介の死後、ユウキは陽介が清香と極秘交際していたことを知った。それは、ユウキにとっては、何重にもショックな

事実であった。

事実であった。

ステージの演出で清香とは何度もセックスした。しかし、プライベートになると、何度誘っても、清香は決して応じてくれ

ることはなかった。どれだけ肌を合わせ、性器を結合させても、清香にとって、ユウキはスタッフの一人でしかなかった

のだ。

ることはなかった。どれだけ肌を合わせ、性器を結合させても、清香にとって、ユウキはスタッフの一人でしかなかった

のだ。

そして、あれほど欲しかった清香の心を掴んでいたのは、陽介だった。

中学の頃から、プロのミュージシャンを目指して一緒に進んできた親友。ユウキが嫉妬するばかりの才能を持ちなが

ら、芽が出ることなく、不遇のまま逝ったライバル…。

ら、芽が出ることなく、不遇のまま逝ったライバル…。

深いため息とともに、ユウキは西郷から預かったバッグに手を伸ばした。

Σラボのスタジオに、清香がやってきた。やっと復帰した最初の仕事は、新しいアルバムのレコーディングであった。

「おはようございます」

スタジオに入ると、そこにはミキサーの西野一虎がいた。清香のレコーディングを一手に引き受けている彼は、土本

の盟友と呼ばれ、Σラボで一番の腕を持つレコーディング・エンジニアだ。音を録ることが生き甲斐で、家にも帰らず、

ミキシングルームに棲んでいるとの噂もある。

の盟友と呼ばれ、Σラボで一番の腕を持つレコーディング・エンジニアだ。音を録ることが生き甲斐で、家にも帰らず、

ミキシングルームに棲んでいるとの噂もある。

「大丈夫?体調、悪いって聞いてたけど」

西野が心配そうに尋ねた。陽介の死から約一か月、精神的ショックで家を出られなかった間のことは、彼のようなスタ

ッフですら、インフルエンザで自宅療養していたと思っている。さすが、伊吹は抜かりがない。

ッフですら、インフルエンザで自宅療養していたと思っている。さすが、伊吹は抜かりがない。

「ええ…、まだ本調子じゃないですけど…」

ぎごちない表情で答える清香を、西野は心配そうに見つめた。

レコーディングは順調に進み、休憩時間になった。清香は、スタジオの隅で陽介の楽譜を見つめ、イメージを膨らませ

ていた。

ていた。

「何だい、そのスコア…」

西野がのぞき込む。

「これ、歌いたいなと思って…」

「どれどれ…」

西野は受け取った楽譜に目を走らせる。その目がみるみる輝いていく。

「いいじゃん。誰の曲?」

西野の反応に、清香の表情が輝いた。

「実は、BLOWの陽介さんの曲なんです!土本さんにお願いして、アルバムに入れさせてもらおうかなって!」

「ああ…、陽介の…」

西野が複雑な表情を浮かべた。陽介の死を悼んでのことだろうと思った清香が、絶好の機会だと思って、西野に頼み

込んだ。

込んだ。

「私、歌ってみたいんで、ちょっと録ってもらえませんか?」

すると、途端に、西野の表情が変わった。

「えっ、陽介の曲を録るのか、でもなぁ…、いいのかな…」

迷った挙げ句、西野が横に首を振った。

「やっぱり、やめとこう…」

「どうしてですか?西野さん、今、いい曲だって言ってくれたじゃないですか!」

「いや、曲は良いよ。陽介は確かにイイ曲を書くんだ。ただ、土本さんが来るかもしれないだろ…」

西野が困ったような表情を浮かべる。

「土本さん?」

清香が怪訝な顔をすると、西野が慌てた様子を見せた。

「えっ、知らなかったの。まずいこと言っちゃったかなぁ…」

「どういうことですか?ねえ、どういうことか、教えてください!」

清香は必死の表情で尋ねる。西野は渋々、話し始めた。

「実は陽介の奴、なぜだかわからないけど、土本さんの逆鱗に触れちゃってさ…」

西野が告げたのは、衝撃的な事実だった。陽介がデビューできないように、土本が執拗に手を回していたというの

だ。しかし、陽介はそれに気づいていた様子はなかった。むしろ、土本のバックアップを期待していたふうさえあった。

だ。しかし、陽介はそれに気づいていた様子はなかった。むしろ、土本のバックアップを期待していたふうさえあった。

「どういうこと…?」

しばらく呆然となっていた清香の脳裏に一つの可能性が思い浮かんだ。

「もしかして、私たちのこと…」

そう思えば、思い当たることがいくつかあった。それに思い至った時、清香の表情に決然とした色が浮かぶ。

「西野さん、お願いします。この曲、レコーディングしてください!」

「えっ、でも、土本さんに知られたら…」

なおも躊躇いを見せる西野に、清香が粘り強く食い下がる。

「お願いします。何でもしますから…」

必死で哀願する清香。その表情を見ているうちに、西野はそそられるものを感じた。

「…そうか、何でもねぇ…」

そう言った西野はしばらく考えた後、ニヤリと笑った。

清香は大きく深呼吸した。

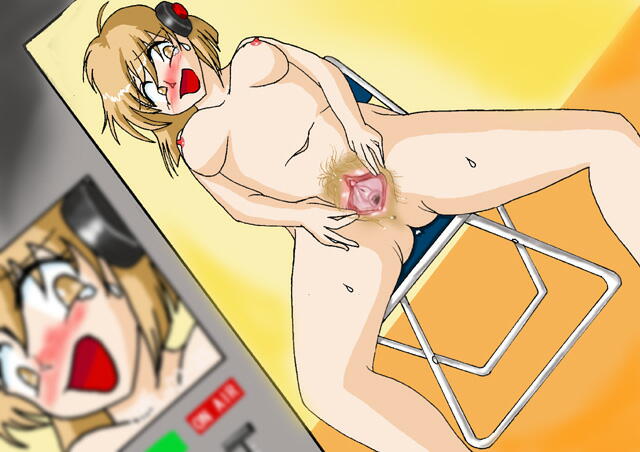

目の前には録音用のマイクがあり、スタジオ内の3台のビデオカメラが正面と左右から、清香の姿を撮影している。彼

女は、一糸まとわぬ姿にヘッドフォンだけをつけて、パイプ椅子に腰掛けていた。

女は、一糸まとわぬ姿にヘッドフォンだけをつけて、パイプ椅子に腰掛けていた。

「じゃあ、始めて」

ヘッドフォンから西野の声が聞こえた。視線を上げると、ミキサー室にいる西野がガラス越しにこっちを見ているのが

目に入った。

目に入った。

「はい…」

清香は目を閉じ、両手の掌を胸に持っていった。ゆっくり円を描くように膨らみを撫でながら、時折、ギュッと胸を握り

締める。乳首が押し出され、掌の中で潰れる。

締める。乳首が押し出され、掌の中で潰れる。

陽介の曲をレコーディングをするのと引き替えに、西野が求めたのは、清香がスタジオでオナニーする様子を撮影

し、その声を録音することだった。

し、その声を録音することだった。

「デビュー曲のレコーディングで、君の喘ぎ声をサンプリングしただろ。あれを、もう一度やってみたい。前は、土本さん

に身体を弄られて悶えていたけど、今度は、清香が自分で身体を慰める姿と声を撮りたいんだ」

に身体を弄られて悶えていたけど、今度は、清香が自分で身体を慰める姿と声を撮りたいんだ」

西野はそう言った。

「あっ…ぅんっ…」

スタジオのモニタースピーカーからくぐもった声が聞こえてきた。西野は息を止めて耳を傾けた。

「ぅんんっ…ぅっくうっ…」

艶めかしい声が響く。コンソールの光が点滅し、針が右に大きく振れた。ミキサー室のガラス越しに、日本中のファン

を虜にしてきた可愛い顔が、切なそうにゆがむのが見えた。

を虜にしてきた可愛い顔が、切なそうにゆがむのが見えた。

西野は思わず身を乗り出した。

清香が股間に手を伸ばした。恥ずかしい部分をあまり見られないよう手で覆い、やわやわと胸を揉みながら、陰部に

指を這わせている。

指を這わせている。

「あぅんっ…くっううっ…」

高まる声を必死で押し殺そうとしているようで、それが逆に、西野の欲情を激しく揺さぶる。そうしているうちに、彼の

嗜虐心がムクムクと頭を擡げてきた。その指がトークバックのボタンを押した。

嗜虐心がムクムクと頭を擡げてきた。その指がトークバックのボタンを押した。

「ダメダメ、声を抑えちゃ。もっと大胆に!」

「え…」

ヘッドフォンから響く怒声に、清香の表情に戸惑いの色が浮かぶ。

「いいか、激しくオナニーして、悶えまくる女の声と姿を撮りたいんだ。何でもするって、約束だっただろ!」

「はい、やります…」

清香が反射的に答えた。陽介の曲を形にして残すために、すべてを投げ出す覚悟を決めたのだ。恥ずかしがってな

どいられない。

どいられない。

「足を思いきり開いて!」

西野の命じるままに、清香はゆっくり脚を開いていった。心臓の鼓動が速くなる。

白い内腿に挟まれて、あわあわした恥毛が渦を巻いているのを、正面のカメラがとらえた。

「オ××コを指で開いて、中を見せろ!」

ミキサー室から矢継ぎ早に指示を飛ばす。清香が指先でプックリした大陰唇を開いた。円形の輪郭の中に、よじれた

花びらの合わせ目がモニター画面に映る。

花びらの合わせ目がモニター画面に映る。

「もっと開いて!」

膣前庭がヌルヌルした粘膜を見せ、半開きになった膣口までが露わになった。清香の膝がガクガク震えている。

「よし、そのまま、オ××コを弄って見せろ」

清香が自慰行為を再開した。左手で形の良い乳房を撫で回し、揉みしだき、右手の指先は花弁をめくって、肉層に微

妙な刺激を加えている。

妙な刺激を加えている。

「いいぞ、そうだ。もっとエッチになれ…」

西野は、思わずそう呟いた。

モニターには、大股開きになった清香の姿が映し出されている。目の周りをポウッと染め、腰を前に突き出し、性器を

思いきり露呈させている。スタジオ内のライトに、ピンクの粘膜がぬめ光る。指先は絶え間なく、その肉襞を弄ってい

る。

思いきり露呈させている。スタジオ内のライトに、ピンクの粘膜がぬめ光る。指先は絶え間なく、その肉襞を弄ってい

る。

トップアイドルが、自分の言うがままに、淫らな行為を繰り広げる。それは、たまらなく刺激的な眺めだった。清香がオ

ナニーしている姿を見ながら、西野は、股間が硬直してくるのを感じた。

ナニーしている姿を見ながら、西野は、股間が硬直してくるのを感じた。

「あんっ!」

指が股間の一番敏感な尖りに触れる。甘い衝撃が股間を突き抜け、清香の体がピクンッと小さく跳ね上がった。クリ

トリスを強くなぞると、包皮から剥き出た陰核が、人差し指の先で膨らんでいく。

トリスを強くなぞると、包皮から剥き出た陰核が、人差し指の先で膨らんでいく。

(陽介…、気持ちいい…)

いつしか清香の身体に、陽介との交歓の記憶がよみがえってきた。彼の指が、舌が彼女の全身を愛撫する。

「はあ…、はあ、はあ…」

呼吸が荒くなってきた。股間の手は、さらに激しく指でクリトリスを擦る。時折、弾くようにすると、背筋を電流が走って

いく。

いく。

「ああっ、ああっ、ああっ!」

清香の声が高くなる。もう一方の手で、完全に勃起した乳首を指先でクリクリと転がし、さらに性感を高めていく。

「よーし、やっとオナニーらしくなってきたぞ、次はオ××コに指を入れてかき回してみろ」

西野の声が響く。清香は言われるままに膣に指を入れて、激しく出し入れを始めた。指先が、彼女自身の粘液でなめ

らかに滑る。

らかに滑る。

「う、あんんっ、…あ、ああっ…」

清香は、自分の指を蜜壷の中に入れ掻き混ぜた。猫がミルクを舐めるような、ぴちゃぴちゃという音をマイクが拾い、

モニターを響かせる。

モニターを響かせる。

「感じてるのか?」

ヘッドフォンから西野の声が聞こえた。

「…感じる、感じてますっ、あ、ああ、…恥ずかしいっ」

熱に浮かされたような声で清香が答えると、スタジオのドアが開いて、西野が中に入ってきた。

「これ、貸してやるよ」

そう言って差し出したのは、男根そっくりのバイブレーターだった。スイッチを入れると、ブーンと唸りをあげて振動し、

クネクネと卑猥に動き出す。

クネクネと卑猥に動き出す。

「これをオ××コに当てたり、入れたりして、もっと激しくやってくれ。イキまくる声を録りたいんだ」

再びレコーディングが始まる。

清香は手に取ったバイブレーターを、割れ目に当てがった。振動が柔肉を振るわせる。

「う、ふんん…う、あんん」

ブーンと音を立ててバイブレーターが股間を這い回る。たまらない性感に、清香は挑発するように腰をグラインドさせ

た。

た。

「陽介、気持ちいい…」

思わず呟きが漏れる。実際に彼と愛し合った回数は、わずかしかなかった。しかし、その営みは清香の身体に確実

に刻み込まれている。

に刻み込まれている。

「ああっ!ああん、いっ、いい…」

言いながら、清香は指でクリトリスを揉み込んだ。ゾクゾクするような快美感が雌芯を襲う。その間も、バイブレーター

は陽介の舌となって粘膜を擦り、細かい振動を送りつづける。

は陽介の舌となって粘膜を擦り、細かい振動を送りつづける。

「オ××コに入れろ!」

西野は、すっかり興奮した声をあげて、指示を飛ばした。赤く隆起した肉芽に指先で振動を送りながら、清香がゆる

ゆるとバイブレーターを秘花に埋める。サーモンピンクの秘肉が押し広げられ、膨らんだ亀頭が中に入る。

ゆるとバイブレーターを秘花に埋める。サーモンピンクの秘肉が押し広げられ、膨らんだ亀頭が中に入る。

「ううっ…」

清香の呻く声をマイクが拾う。さらに押し込むと、ヌルヌルした肉襞の中に、バイブレーターが根元まで埋まってしまっ

た。幼さの残る美少女の秘部が、こんなにひろがるものかと思うほどに、膣口の輪郭を広げて、太い疑似男根を呑み

込んでいる。

た。幼さの残る美少女の秘部が、こんなにひろがるものかと思うほどに、膣口の輪郭を広げて、太い疑似男根を呑み

込んでいる。

「よし、動かせ!」

その指示に従って、清香がバイブレーターを握った手を動かし、膣口に入れたり出したりしている。ハアハアと息をは

ずませ、よがる声に快感の高まりが伝わってくる。

ずませ、よがる声に快感の高まりが伝わってくる。

「あ、あんっ…あっ、ああっ」

よがり声をあげる清香の小鼻が開いて、瞼が紅潮していた。肩で呼吸をしているが、息が乱れて、喘ぎ声が高くなっ

たり、低くなったりしている。

たり、低くなったりしている。

「すごい…、すごい色っぽさだ…」

膨らんだズボンの股間を撫でながら、西野は食い入るように清香を見つめていた。それは、すでに青い果実ではなか

った。瑞々しく熟れ、雄を引き寄せるフェロモンを放つ雌の肉体であった。

った。瑞々しく熟れ、雄を引き寄せるフェロモンを放つ雌の肉体であった。

可憐な容姿に、淫らな身体を持ったトップアイドル…。土本の「より刺激的で、より根元的な実験」が、西野の目の前

で今、確かに実を結んでいた。

で今、確かに実を結んでいた。

グチュ、グチュという音がスタジオに響いた。もう一方の手は胸を強く揉みしだいている。指が柔肉に食い込んいる。

「ああ、もっと…、もっと強くして…」

今、自分は陽介と抱き合っている、そんな空想が清香の身体を熱くする。熱くなった身体は、よりいっそう感じやすくな

っていた。

っていた。

「はぁ、はぁ、はぁ…」

陽介の動きに合わせて、清香は股間のバイブレーターをズポズポと抽送する。とめどなく愛液が湧きだしてきて、ゴム

製の男根を濡らしている。濡れた淫具に襞肉が絡みつく。

製の男根を濡らしている。濡れた淫具に襞肉が絡みつく。

「あん、あぁん、あハンっ」

肉襞を剥き出しにしながら、二度、三度と清香が両脚を左右に広げ、腰を浮かせて背中を弓なりに反らした。目を強く

閉じ、全身を緊張させる。

閉じ、全身を緊張させる。

「あ、ああ…」

絶頂の痙攣が全身を襲い、清香が白い喉を反らせる。愛液が溢れて椅子に滴り落ちた。

その瞬間、陽介の幻がふっと消え、清香の目尻から一筋の涙が流れた。